Le guerre sono eventi devastanti in grado di stravolgere e rovinare la vita a milioni di persone, militari o civili che siano: i fatti dell’Ucraina in questi giorni sono qui a ricordarcelo.

Ancora oggi, centinaia di pubblicazioni storiche continuano a descrivere luoghi e battaglie del passato, aggiungendo ogni volta testimonianze e “punti di vista” inediti in grado di migliorare la nostra conoscenza e la nostra percezione di quei terribili eventi.

Di particolare interesse poi è quella particolare categoria di Memorie personali che intreccia un racconto di vita «intimo» con la Grande Storia, narrando le vicende di luoghi ormai distanti nel tempo e nello spazio, quando i nostri soldati venivano spediti nelle colonie d’Oltremare o su fronti di guerra a migliaia di chilometri dal proprio Paese natale.

Durante una vacanza estiva in Sardegna (ormai 13 anni fa) mi sono ritrovato a sfogliare del tutto casualmente una di queste Testimonianze di Guerra: ero a Santa Teresa di Gallura, in procinto di imbarcarmi verso il meraviglioso Arcipelago della Maddalena.

Curiosavo fra gli scaffali di un «piccolo spaccio» a gestione familiare – uno di quei negozietti turistici dove solitamente entri per comprare costumi da mare, creme solari, materassini gonfiabili, ecc. – quando fra le mani mi è capitato un Diariu di Prisgiunia della Seconda guerra Mondiale, un volumetto che racconta in prima persona i quattro anni e mezzo di vita del soldato semplice Giovanni Demuro (in gallurese Ghjuannicu) catturato dagli inglesi mentre combatteva in Africa Orientale, lontano dai suoi cari e dai suoi affetti.

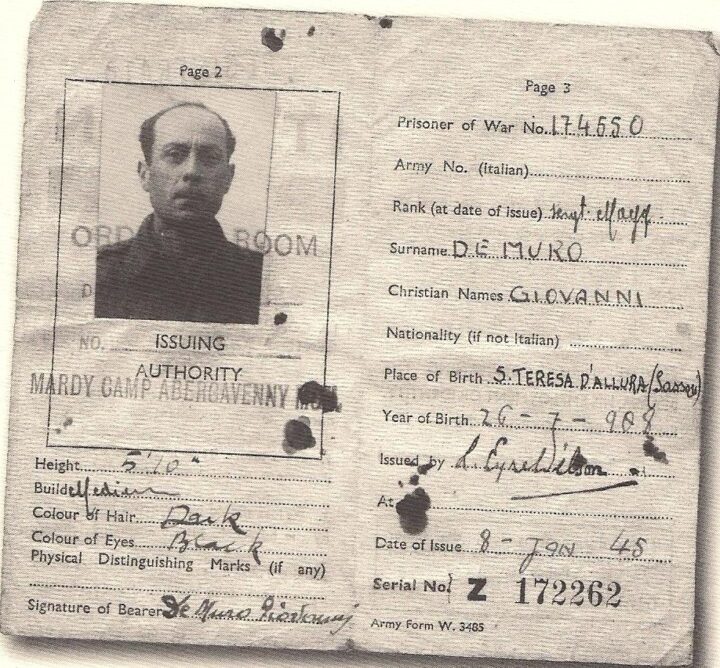

“Documento di prigionia” del soldato gallurese Giovanni Demuro

Questo piccolo «resoconto di guerra» viene trascritto dalla figlia Battistina e infine pubblicato nel 2005 per i tipi della PoeTaphros, piccola Casa editrice di Olbia.

I motivi per cui questo libercolo ha catturato la mia attenzione sono almeno due: il primo è che il testo è completamente in gallurese, a partire dal titolo e dal nome dell’autore; il secondo è che la narrazione è suddivisa in 45 stanze, tutte rigorosamente in versi!

Ogni «stanza poetica» è suddivisa in 11 versi a rima incatenata (struttura ABC-ABC-DD-C-EE) che narrano le vicende di Ghjuannicu e dei suoi commilitoni dalla cattura sulle Ambe etiopiche fino alla prigionia in Kenia, passando infine per Liverpool, nella ormai lontanissima Europa.

Sottolineo l’introduzione del poeta gallurese Sebastiano Demuro (semplice omonimo, o nipote dell’autore ? non ci è dato saperlo):

Si legge tutto d’un fiato questo “Diariu di prisgiunia”, 495 versi che scorrono veloci, quasi liberati dalla scrittura anch’essi, dopo una prigionia di oltre mezzo secolo nella memoria dell’autore-protagonista.

Fluiscono nitidi, sorprendentemente vivi, efficacemente raccontati in un bel gallurese, i momenti drammatici che hanno scandito quattro anni e mezzo di vita in Prisgiunia di Ghjuannicu Demuro, ed il loro significato va assai oltre il commovente ricordo.

Questo “Diariu” infatti, è anche un documento storico di rilevante importanza, poiché fornisce una preziosa testimonianza su quanto accadde in quegli anni, dal punto di vista di uno di coloro che vissero dal di dentro l’esperienza terribile della deportazione.

A questo proposito sono particolarmente significativi i versi relativi alle vicende del 1943: «Li sentimenti avversi / tra di noi mattessi / dani muttiu di pena e di rabbia / e pal di più risaltu / ci battimu tra noi unu cu l’altu». Nonostante siano relegati ormai da due anni in uno sperduto campo nel cuore dell’Africa, l’autore ed i suoi sventurati compagni vivono, nel loro microcosmo, le contrapposizioni tragiche dei loro concittadini in Patria.

Grazie dunque a Ghjuannicu Demuro per aver conservato intatti questi ricordi e per averceli regalati all’inizio di questo nuovo millennio.

Naturalmente, il vivo racconto di Giovanni Demuro non si esaurisce nel testimoniare le “tragiche divisioni” fra Italiani scatenatesi a partire dall’8 Settembre 1943 (armistizio con gli Anglo-Americani), che hanno un’eco tutto sommato lontana e ammorbidita rispetto alle vicende che Ghjuannicu e i suoi compagni affrontano in quegli immensi spazi tropicali..

Diamo un “contesto storico” al racconto di Giovanni Demuro: dopo quasi un anno e mezzo di guerra contro gli Inglesi nelle vaste lande dell’Africa Orientale Italiana (AOI) e l’eroica resistenza della città di Cheren in Eritrea, le forze italiane sono armai asserragliate fra le Ambe etiopiche intorno alla città di Gondar (regione del Tigrai) dove il generale Guglielmo Nasi resisterà fino al 28 novembre 1941 quando le truppe britanniche al comando del maggiore Wavell – alla fine di un assedio durato oltre 4 mesi – renderanno l’onore delle armi agli ascari e ai soldati del Regio esercito Italiano.

Giovanni Demuro viene catturato qualche mese prima della resa di Gondar, il 29 giugno del 1941 mentre ancora si combatteva aspramente nella fitta boscaglia intorno alla città di Gimma (Etiopia occidentale).

Ecco l’omaggio che Demuro rende ai suoi compagni d’arme, morti per «difendere l’impero italiano in Africa Orientale»:

Addiu o valorosi

cumpagni cumbattenti

ch’in Africa la vita eti paldutu.

Mammi, fiddoli e sposi

aspettani impazienti

da lu so’ caru un abbracciu, un salutu,

però la tenerezza

d’un basgiu o la carezza

più no arani, pa sempri è paltutu

chi la molti fatali

l’ha abbattutu in Africa Orientali

In quel momento, la “cattura” da parte degli Inglesi sembra il male minore: fino a quel momento infatti

La notti era piuosa

e illa fitta foresta

l’oscuritai ghjttàa spaventu,

la iena minacciosa

e li sciacalli in festa,

e li belvi urrulendi a centu a centu,

e gridi di ribelli

pronti pal fa’ flagelli

chi ghjuntu li paria lu mumentu,

chi d’un altru presidiu

pochi dì prima era statu l’eccidiu.

In questa fase del Conflitto Mondiale non è ancora tutto perduto, per i soldati italiani: in Libia infatti, oltre il deserto che arriva a lambire l’Etiopia attraverso il Sudan, è appena partita la controffensiva italiana contro le truppe del Commonwealth britannico, grazie all’apporto logistico e strategico di Erwin Rommel, la famosa «volpe del deserto»: la Cirenaica è stata riconquistata tutta di un fiato, permettendo di marciare al Regio Esercito e ai tedeschi verso il cuore dell’Egitto.

[…]

Tutta la nostra ghjenti salutemu

ci dici a fa curagghju

chi noi candu primma

vittoriosi a Gimma torraremu

palchì da l’altri fronti

s’hani li resoconti

chi dugna dì successi ripultemu,

e lestru libarati

saremo da li nostri stessi almati.

L’odio del nemico si fa sentire, nei primi giorni di prigionia:

So truppi di nieddhi

guidati da l’inglesi

[…]

e guai si faeddhi

chi so d’odiu accesi

e appena unu fiata è bastunatu

a colpi di fusili

chi mancu unu rettili

E poco più avanti:

[…]

meddhu in campu caduti

che in manu a pirati

[…]

mancu poi fiatà

chi ti vidi arrià

un calciu senza dà nisciun muttiu,

ghjenti bianca e nieddha

ogghj ci batti, e nisciunu faeddha.

Al campo di Gimma – dove Demuro e i suoi commilitoni sono ormai prigionieri da una settimana – scarseggiano anche le razioni di viveri:

Intanto l’indumani

ci proa la pazenzia

più ancora di cantu si cridia

a magnà no ci dani

[…]

Ispinti dalla fami

prisintemu reclami,

ma finu a notti nuddha si vidia

a l’ultimu ci dicini:

“A domani” e ci lacani pandicini.

Nei vari “trasferimenti forzosi” di cui sono oggetto, i soldati catturati si ritrovano nella vecchia capitale dell’Impero Etiopico, che Ghjuannicu sentiva «ancora sua» e che adesso guarda con gli occhi della nostalgia:

La dì cincu arriemu

a la nostra citai,

Addis Abeba beddha e istimata

e subitu notemu

la gran diversitai

da candu l’aviami lacata,

a prima aemu vistu

illu modu più tristu

la ghjenti nostra fora accantunata

e no più li patroni

da li palazzi affaccati ai balconi.

Nessuno più si affaccia dai terrazzi delle case: ormai «i vecchi padroni» italiani sono tutti radunati per la strada, in attesa di essere rimpatriati o imprigionati.

Accanto a questi coloni italiani «in abiti civili» vengono fatti scendere dal convoglio anche i soldati catturati in combattimento, come Demuro. Osservando le proprie sentinelle, Giovanni ha modo di contemplare la “multiforme umanità” venuta a combattere per il Commonwealth britannico: dai Kikuyu (ovvero i kenioti della costa, nel testo poetico chiamati Kicui) ai Sudafricani.

La culonna si felma

e lu nimmicu c’imponi:

“Pedi a tarra” cun boci asciutta e dura.

Chjusi in una caselma

i nostri cummilitoni

[…]

e sentinelli uhai!

[…]

tutti in ghjru mi facini paura,

Kicui, Sudanesi,

Sudafricani Abissini e Inglesi.

Il giorno dopo il suo arrivo ad Addis Abeba (5 luglio) Demuro riesce a scrivere una lettera per informare i suoi familiari che è vivo, sottacendo però le condizioni di estremo disagio in cui si trova a vivere:

Di lugliu la dì sei

un fogliu di paperi

a casa scriu cun tremanti manu,

infulmendi li mei

chi socu prisgiuneri

e socu finu a ogghj viu e sanu,

altu pocu li dicu,

mancu chi lu nimmicu

è contru a noi un balbaru, un tirannu,

chi tantu solu Deu

pò esse ogghj l’avvucatu meu.

Due giorni dopo questa lettera, i prigionieri sono nuovamente spostati verso “altre mete” non precisate: Giovanni dedica struggenti parole di addio alla capitale etiopica dove ha trascorso “ore felici” per ben 4 anni della sua vita prima della Guerra, una metropoli che Demuro ha visto crescere e svilupparsi durante la sua permanenza, la rigogliosa capitale di un «impero» che ormai non è più «italiano»:

La di ottu a li noi,

a mezzu ferrovia,

ci ponimi in partenza noamenti.

Lu lassà mi cummoi

la citai undi avia

passatu pal cattr’anni ori contenti.

Com’un tristu trapassu,

ogghi paltu e ti lassu

Addis Adeba in statu dolenti,

da chi t’emu ingranditu

da te lu mal destinu ci ha banditu!

Le tappe successive di questa deportazione da un campo di prigionia all’altro lo vedono scendere con i suoi compagni di prigionia alla stazione di Dire Daua per poi dirigersi verso Argheisa (oggi Hargeisa, nel vecchio Somaliland britannico) per poi stazionare nel Kenia inglese in

[…]

lu campu di Mandera

mi dà l’impressioni la più trista,

singhjuzzendi di rabbia,

eccumi chjusu in una orrenda gabbia.

Le condizioni del campo sono pessime: filo spinato, sempre esposti al sole senza un “riparo” stabile. Demuro arriva anche a invocare l’Inferno di Dante, che per le proprie cantiche

[…]

celtu arìa descrittu

l’atroci peni illi bolgi infernali,

senza baraccamenti

suttu un soli cocenti

cu la rena e lu ventu

faci eclissà lu soli in un mumentu.

E poco più avanti:

Tre mesi so passati

di dura sofferenza,

in Mandera no l’auguru a nisciunu,

ed eccuci chjamati

torra par la partenza.

Ed ecco che il 23 ottobre 1941 Demuro e i suoi commilitoni vengono inviati fino alla lontana Berbera (quindi dal nord del Kenia fino a un porto della Somalia britannica, di fronte allo Yemen) e di qui imbarcati per… tornare nuovamente in Kenia! questa volta a Mombasa, principale scalo marittimo della colonia inglese. Da qui, vengono subito convogliati all’interno verso il famigerato campo di Machindu (oggi Makindu, poco a nord del massiccio del Kilimangiaro):

Da lu viagghju stracchi,

da la fami sfiniti,

la disperazioni più ci afferra,

alloggemu in baracchi

apposta costruiti,

ma sempri come polci a costi a tarra.

[…]

Qui se non altro, trovano una “possibilità di svago” nell’ascolto dei comunicati Radio del campo che gli permettono di avere notizie dal mondo, per quanto “pilotate” dalla propaganda di Guerra.

Da qui arriveranno al campo di Andaragu, sempre in Kenia «chi no è una locanda / ma si no altu, chici colcu in branda».

Dopo 9 mesi in questo centro detentivo, Demuro riceve finalmente una lettera dei suoi famigliari che stanno bene, e questo lo rinnova nella sua fede a “resistere” e non lasciarsi andare.

E’ qui che Ghjuannicu e i suoi compagni riceveranno notizia dell’8 settembre 1943, con tutte le divisioni del caso già citate nell’introduzione di Sebastiano Demuro.

Nel giugno 1944 i prigionieri italiani vengono trasferiti nel nuovo campo di Mariakani sulla strada per Mombasa (più vicini alla costa, dunque) dove ad accoglierli arriva subito un’epidemia di febbre tropicale:

Tra l’animi dannati

forsi più allegria

si po’ notà e di mancu sgumentu:

semu appena arriati,

e una epidemia

si manifesta in modu violentu,

si chiama “febbre nera”,

e da matina a sera,

so li malati gravi a centi e centu,

ma vo Deu pa solti

chi in cunfrontu pochi so li molti.

Il 14 luglio dello stesso anno, finalmente Demuro e compagni abbandonano le lande africane per tornare in Europa: il convoglio su cui vengono imbarcati a Mombasa, infatti, questa volta è diretto a Liverpool, in Inghilterra.

Decisamente le condizioni migliorano:

Chici no so li stessi

Kicui e Sudanesi

chi pal tre anni e mezzu timutu agghju,

so dui suldatessi

chi gentili e cultesi

ci dani lu cistinu da viagghju

[…]

In Gran Bretagna dunque niente più reticolati né guardie armate, ma libera uscita “dopo aver terminato i lavori”, dopo più

[…] di tre anni e mezzi di tarrori,

chi solu a pinsavi

tremu pa’ lu timori di turravi.

Il nome che viene ora affibbiato ai prigionieri italiani dalle autorità inglesi è quello di «cooperatori», un termine ambiguo che si presta anche al disprezzo del comune cittadino britannico: nonostante quel poco di lavoro che gli viene concesso di fare, e “pasti caldi” ora degni di questo nome, infatti

[…] in sustanza prisgiuneri semu.

Candu fora ci vidini,

paricchj si ni ridini

e quasi sempri a pugni l’agabbemu,

tantu chi no s’è mai

tranquilli mancu essendi a libaltai.

L’avventuroso Diario di Prigionia si chiude con l’avviso che il 10 gennaio del 1946 sarebbero finalmente tornati in Italia – e in effetti sbarcheranno a Napoli il 26 dello stesso mese, riuscendo finalmente a riabbracciare i propri cari.

CONCLUSIONI

Poche le considerazioni da aggiungere, sui “ricordi intimi” di Giovanni Demuro. Fuori dalla «memoria sorvegliata» dei grandi eventi storici – come in tutte le memorie scritte a livello personale – non ci viene risparmiato nulla: dopo mesi di lotta fra le foreste dell’Acrocoro etiopico, assediati da belve feroci («la iena minacciosa / e li sciacalli in festa / e li belvi urrulendi a centu a centu») e dai patrioti abissini («e gridi di ribelli / pronti pal fa flagelli») ci viene raccontato senza diaframmi di sorta il duro trattamento riservato dagli Inglesi ai soldati catturati, i continui trasferimenti fra Etiopia, Kenia, Somalia del Nord e di nuovo Kenia in campi di internamento spesso improvvisati (almeno fino al 1943) e gli effetti della propaganda Alleata sui prigionieri per il tramite dei comunicati Radio trasmessi con un certa continuità, fino al trasferimento in Gran Bretagna (luglio 1944).

Dopo il “ritorno in Europa”, in ogni caso, le cose migliorano da un punto di vista materiale – un clima differente, cibo migliore, niente filo spinato, ecc. – ma non dal lato morale e umano: nonostante la “retorica ufficiale” ci ricordi che l’Italia era ormai da un anno (settembre ’43) un Paese cobelligerante accanto agli Alleati, i nostri connazionali rimasti in prigionia continuano a subire la derisione («Candu fora ci vidini / paricchj si ni ridini») e la violenza («e quasi sempri a pugni l’agabbemu») dei cittadini britannici, tutto sommato “comprensibile”: ci avevano combattuto accanitamente per quasi 3 anni su ogni fronte possibile (Egitto, Mediterraneo, Corno d’Africa, ecc.)

Tuttavia, in questa «epopea in versi» sull’Africa Orientale, con il suo preciso resoconto della tragedia affrontata dai nostri soldati, Ghjuannicu trova anche spazio per rievocare con nostalgia i 4 anni passati ad Addis Abeba prima della guerra, la capitale di un «Impero ormai perso» dove l’autore visse ore felici divenendo testimone delle continue trasformazioni a cui gli italiani sottoponevano la giovane capitale etiopica (era stata fondata da Menelik II appena nel 1886) per farla diventare una moderna metropoli coloniale, un “cantiere a cielo aperto” che si sviluppava incessantemente su impulso di progetti viari e urbani all’avanguardia e a cui vollero contribuire con entusiasmo architetti famosi come il grande Le Corbusier o le migliori figure del razionalismo italiano.

Essendo un racconto personale, qui non c’è traccia dei gas tossici utilizzati (seppur in modo non determinante) per sconfiggere l’esercito etiopico nel 1936, né della conseguente repressione italiana sulle genti abissine dopo la conquista dell’Impero: tutto questo è ormai patrimonio di quella «memoria ufficiale» che per mille ragioni tende a mettere in secondo piano – se non proprio a cancellare – il racconto vivo di quanti vissero in prima persona l’avventura coloniale, appiattendo la cronaca di quel periodo solo sugli eventi principali e su una narrazione “politicamente corretta” che (pur necessaria per inquadrare secondo un’ottica attuale gli avvenimenti di allora) elimina dall’immaginario comune molte storie di vita eccezionali e sicuramente degne del nostro interesse...

Giovanni Demuro decide di raccontare la sua esperienza di vita nel Corno d’Africa tutto d’un fiato, da uomo di 33 anni che si trova sul fronte accanto ai suoi connazionali, senza la pretesa di dover descrivere quel mondo secondo un «senno di poi» che in questo contesto sarebbe risultato ipocrita e artificioso.

La figlia Battistina porta fuori dall’oblio (dopo oltre 60 anni di silenzio) i ricordi del padre in forma di poesia, con uno stile asciutto e senza filtri, utilizzando quella “lingua del cuore” che per Ghjuannicu poteva essere solo il Gallurese.

Una «memoria personale» riaffiorata fra le mura domestiche dunque, «locale» come la lingua in cui è raccontata, ma che nonostante questo riesce a diventare l’emblema di un’intera generazione sacrificata sull’altare degli interessi nazionali, in un Conflitto che trascinò il Mondo intero alla catastrofe.

Alessio Vic Stretti

Laureato in "Conservazione dei Beni Culturali" presso l'Università di Genova, il suo amore per la Corsica nasce nel 2005, dopo aver girato ogni angolo dell'isola in cerca dei suoi tesori naturali e artistici. La sua poesia in lingua corsa «Una preghèra da Genuva à l'isula bella» (presentata al concorso “Tropea, onde mediterranee” del 2009) e la sua Tesi di Laurea «L'architettura in Corsica e le regioni tirreniche fra l'Alto Medioevo e il XIV secolo» (2007) appaiono sulla rivista online A Viva Voce diretta da Paul Colombani.